Deprartments ▶︎ Nursing

看護部

一人ひとりの個別性を尊重した看護の実践

私たちは、患者さま一人ひとりの個別性を尊重し、患者さまがその人らしく生活できるよう、的確な看護を提供できるように努力します。

また、医療チームの一員としてお互いを助け合い、責任を果たします。さらに、看護・介護の質向上のために常に学びを続けて行きます。

運営方針 – Policy

#1 看護師として自立できる

患者さまへのケアを通して、看護の意義と喜びを見出すことができる

看護の実践能力(知識・技術・態度)が向上できる

チームの一員として、看護職員・他職種と共同し良い職場環境を作ることができる

#2 看護サービスの質の向上を目指した基盤を作ることができる

安全で確実なケアの提供

ケアの標準化(患者さまと目標を共有したケアの確立)

看護記録の整備と再検討

Horiuchi Yumi / Head Nurse

堀内 由美 – 看護部長

看護部長よりご挨拶

当院の看護部は患者さまの高齢化、職員の高齢化に伴い、ワークライフバランスを大切にしています。長く働いていただくために、思いやりの精神を大切にし、組織の活性化を意識して地盤づくりを行っています。

私たち看護部は、患者さまの個別性を尊重し、その人らしく生活できるよう、的確な看護を提供し、チーム医療の確立に向け、協働します。市民にとって必要な病院として機能し、安心して受診していただけるよう日々研鑽を積み、笑顔で患者さまを迎えたいと思っています。

Horiuchi Yumi / Head Nurse

堀内 由美 – 看護部長

看護部長よりご挨拶

当院の看護部は患者さまの高齢化、職員の高齢化に伴い、ワークライフバランスを大切にしています。長く働いていただくために、思いやりの精神を大切にし、組織の活性化を意識して地盤づくりを行っています。

私たち看護部は、患者さまの個別性を尊重し、その人らしく生活できるよう、的確な看護を提供し、チーム医療の確立に向け、協働します。市民にとって必要な病院として機能し、安心して受診していただけるよう日々研鑽を積み、笑顔で患者さまを迎えたいと思っています。

資料

職員数・勤務体制など各種データ

外来

職員配置:看護職員13名 助手2名

日当直制

二次救急体制

一般病棟

病床数:49床

職員配置:看護職員23名 助手5名

看護体制:10:1

変則2交代勤務 / 看護必要度評価 / 稼働率80% / 平均在院日数15日(R6.8月)

看護方式:チームナーシング・受持ち制

記録方式:SOAP

療養病棟

病床数:48床

職員配置:看護職員13名 介護職員9名

看護体制:25:1 / 変則2交替勤務

看護方式:受け持ち制 + 機能別看護

記録方式:SOAP

透析センター

病床数:23床

職員配置:看護職員6名 助手2名

Deprartments ▶︎ Radiology

放射線科

現代医療を支える柱、画像診断

CT・MRIなど画像診断機器のめざましい進歩により、現在の診療における画像診断の役割は大きく、診療の柱となっています。当院放射線科では、一般撮影(CR)や透視検査・CT・MRIなどの撮影・撮像、骨粗しょう症のための骨塩定量検査を行っています。また、放射線医療機器は、患者さまの被ばく低減及び高画質を基本に装置を選定しております。

撮影画像は、電子カルテとRIS(放射線情報システム)の連携により、情報の電子化によるネットワークが構築され、ネットワークを介してPACS(医療用画像保管伝送システム)に保存されており、フィルムレス化により豊富な情報の安全な保管、管理が可能となりました。取得した画像は各診療部門の端末から参照できるようになっています。また、病棟においては、無線配信によるタブレット画像参照も可能となっています。

一般撮影 – CR

胸部、腹部、骨系の撮影を、従来の撮影に比べ被ばく量が少ないCR(Computed Radiography)で行っています。撮影した様々な部位の画像はコンピューターで診断に適した画像処理を行い、精度の高い画像を提供しています。

◉ CR撮影の際に外していただくもの

ボタン(金属製、木製、プラスチック製)

金属製の部品(下着やズボンのホック、下着のワイヤー、肩紐の長さ調整具、チャックのつまむ部分)が付いた衣類

その他撮影部位により、ヘアピン、アクセサリー、眼鏡、ベルト、補聴器、腕時計、マスク等

コンピュータ断層装置 – CT

CT(Computed Tomography)装置はX線を発生するX線管球とX線の量を測定する検出器が向かい合うように設置されています。X線を人体に回転させながら照射し、透過してきたX線を検出器で収集します。このデータをコンピューターで計算し画像化することによって、身体の内部構造を色々な方向から観察することができます。また3次元画像や血流画像を得ることもできます。

当院では16列のCTが導入されたことによって、全身CT撮影の他にCTC(CTコロノグラフィー)が可能となりました。ワークステーションも導入され、動脈硬化による閉塞等の検査も容易にできるようになりました。1mmの撮影スライスにより横断像だけでなく様々な角度の画像構築が可能となり、より正確な診断ができるようになりました。

◉ CT撮影の際に外していただくもの

金属製の部品(下着やズボンのホック、下着のワイヤー、肩紐の長さ調整具、チャックのつまむ部分)が付いた衣類

金属製のボタン

その他撮影部位により、ヘアピン、アクセサリー、眼鏡、ベルト、補聴器、腕時計、マスク等

核磁気共鳴画像法 – MRI

MRI(Magnetic Resonance Imaging)は人体の原子核の磁気共鳴という現象を利用した画像診断法です。外観はCTに似ていますが、CTのようにX線を利用して画像を得るのではなく、磁石とラジオ波を利用して人体の断層写真を得る検査です。

MRIでは放射線被ばくがないこと、造影剤なしで軟部組織の画像、拡散・血流情報・代謝情報を得ることが出来ることが大きな特徴となっています。

◉ MRIが受けられない方

植込み型ペースメーカー、植込み型除細動器がある方

人工内耳、中耳がある方

チタン製以外の脳動脈クリップや頭蓋骨固定をしている方

体内埋込式インスリンポンプ、持続血糖測定器がある方

磁石式人工肛門がある方

植込み型心電用データレコーダがある方

神経刺激システムを植え込んでいる方

美容整形術で顔面に金属糸等を埋め込んでいる方

乳房再建用エキスパンダーを挿入している方

外傷などにより目など決定臓器に位置する材質不明の体内金属のある方

脳動脈ステントがある方

シャントバルブ留置をしている方

◉ MRI撮影の際に外していただくもの

金属製の部品(下着やズボンのホック、下着のワイヤー、肩紐の長さ調整具、チャックのつまむ部分)が付いた衣類

金属製のボタン

その他ヘアピン、アクセサリー、眼鏡、ベルト、コルセット、補聴器、腕時計、マスク等

◉ 検査室に持ち込めないもの

携帯電話

スマートフォン

硬貨

お札

磁気カード(クレジットカード、免許証、マイナンバーカード等)

杖

| CTとMRIの違い | CT | MRI |

|---|---|---|

| 撮影原理 | X線の吸収(X線と検出器) | 磁気の共鳴(磁石と電磁波) |

| 放射線被曝 | あり | なし |

| 基本の断面 | 横断面 | 任意の断面 |

| 検査時間 | 比較的短い(5~10分) | 比較的長い(30~50分程度) |

| 長所 | 撮影時間が短い 救急病変(出血の疑いなど)への適応が高い 骨の情報が得られる | 放射線被ばくが無く、組織間コントラストに優れる 任意の断層像を得られる 撮像法を変えることで病変部の質的評価ができる 造影剤なしで血管の画像が得られる |

| 短所 | 放射線被ばくがある | 体内に金属があると検査できない場合がある 撮影時間が長く、狭いところに入る 検査中大きな音が聞こえる |

Scroll

透視撮影

消化器系(健康診断のバリウム検査、上部消化管検査、大腸検査、胆のう胆管検査など)、泌尿器科系(尿管ステント、腎瘻造設、膀胱造影など)、整形外科系(脊髄腔造影、椎間板造影、神経根ブロックなど)等の透視検査が行われます。

FPD使用の最新の装置を導入することにより、高精細の透視画像が取得できるようになり、透視下でも診断が可能となりました。

骨塩定量 – DEXA

腰椎や股関節の骨塩量(骨の密度)を定量的に測定します。誤差が少なく、短時間で測定でき、放射線の被ばく量も少ないという利点がある二重X線エネルギーを用いるDEXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry)法で撮影しています。DEXA法は骨量測定の標準方法として重視され、骨粗しょう症の精密検査や、骨粗しょう症の治療効果の経過観察、また骨折の危険性予測に有用なものとなっています。

2024年に装置を更新したことで撮影可能部位が腰椎と大腿骨、前腕となりました。また、撮影時間が従来装置では約6分かかっていましたが新しい装置では約80秒と検査時間を短縮することが可能となりました。

Deprartments ▶︎ Clinical Lab Tests

臨床検査科

検体や生理機能を科学的に分析

臨床検査科では、国家資格を有した臨床検査技師が業務に携わっており24時間緊急検査に対応できる体制を整えております。また、最新の検査情報の収集・他院との連携を図り、院外の勉強会や研修会に積極的に参加し、日々の検査技術の向上に努めております。

臨床検査は、一般的に生理検査と検体検査の大きく二つに分類されます。

検体検査

患者さまから採取した血液や尿・便・関節液などを機械にかけて検査します。これらのデータを60分以内に診療科へ報告しています。

生化学検査

主に肝機能・腎機能・糖質・脂質など生活習慣病や感染症の有無を調べる検査です。生化学自動分析装置・HbA1c測定装置・ピロリ抗原測定装置などを使用しています。検査項目は30項目以上です。

血液検査

白血球数・赤血球数など炎症や貧血の有無、血液疾患の検査を行います。多項目自動血球分析装置、蛋白質測定装置を使用しています。検査項目は、血球11項目、その他NT-ProBNP、D-Dimer、PCT等の6項目です。

一般検査

尿検体で、腎臓・肝臓の疾患の有無が分かります。また、顕微鏡で尿中の細胞成分も観察します。尿自動分析装置を使用しています。便検査では、潜血を調べます。大腸癌の早期発見に役立ちます。

関節液では、顕微鏡で針状結晶の有無を観察します。

外注検査になりますが、ピロリン酸カルシウムや細菌培養検査も行います。

新型コロナPCR検査

鼻咽頭ぬぐい液を用いて検査をします。遺伝子解析装置を使用しています。

生理検査

心電図検査

不整脈・狭心症・心肥大などの疾患を簡便に検査します。

負荷心電図(マスター心電図)検査

2段の階段を昇降運動して心拍を上げ、運動(負荷)前後の心電図変化を判定する検査です。

ホルター心電図(24時間心電図)検査

携帯型心電計を装着し、日常生活の心電図を24時間記録する検査です。不整脈の有無や頻度、薬の治療効果、自覚症状と心電図変化の関係を調べます。

血圧脈波検査(ABI / CAVI)検査

手と足の血圧の比から血管の硬さやつまりの有無(動脈硬化)を調べる検査です。

肺活量検査

肺の大きさ・換気能力・気道の異常などを調べます。COPD等の診断に用いますが、手術前検査でも行います。

聴力検査

主に健康診断時に検査します。

超音波検査

超音波を用いて各領域の病変を調べます。腹部・心臓・甲状腺・頸動脈・乳腺・表在の各領域の病変の有無・状態を観察します。「福島県県民健康調査」の実施も行なっております。

輸血検査

輸血とは、手術やケガ・病気等で大量に出血が起こった時や自分の体内で血液が十分に作ることが出来なくなった場合、その人に必要な成分を体内に輸注します。安全に輸血する為には、血液型・不規則抗体検査・交差適合試験の検査が必要です。

また、血液製剤の供給・保管・輸血後副反応有無の情報記録の保管等も携わっています。

血液型検査

ABO式とRh式を調べます。

不規則抗体検査

適合血を輸血しなければ、体内で凝集や溶血などの副反応が起こる為、不規則抗体の有無を調べます。

交差適合試験

輸血する血液と患者さまの血液を試験管内で反応させて、凝集又は溶血が起こらないかを調べる検査です。輸血前に行われる大事な検査です。

血糖測定指導

当院では、火・木・金の3回糖尿病外来を設けております。その際、医師の指示によりSMBG指導を行なっております。また、糖尿病患者の会「はまなす会」の行事(年2〜3回)にも参加しております。

Deprartments ▶︎ Clinical Engineering

臨床工学科

生命維持装置など医療機器の専門家

臨床工学技士とは

・1987年5月に制定された「臨床工学技士法※」に基づく医学と工学の両面を兼ね備えた国家資格です。

(※公布 昭和62年6月2日、施行 昭和63年4月1日)

・医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする医療機器の専門医療職種です。

・医師をはじめ、看護師などと共に医療機器を用いたチーム医療の一員として生命維持をサポートしています。

血液浄化業務(血液透析 血液透析濾過)

血液浄化の開始から終了まで関わることで治療が安全に行われるよう努めています。また、血液浄化装置の保守、点検、消耗品交換、透析液清浄化などを徹底して行い、安全管理に努めています。

医療機器管理

人工呼吸器・除細動器等の保守、点検を行い装置の安全管理に努めています。また、医療機器安全情報を収集し、医療機器の安全確保と有効性維持に日々邁進しています。

Deprartments ▶︎ Nutrition

栄養部

おいしく楽しい食事は、治療の第一歩

病院食は「治療の一環」であるとともに、患者さまにとっては「楽しみの一つ」でもあります。当院の栄養部は、患者さま一人ひとりにあった食事を提供できるよう、日々努力を重ねています。

栄養部の理念 – Philosophy

安全で、おいしく、心をこめた食事の提供

方針 – Policy

調理衛生管理マニュアルに基づいて、安全な食事を提供します

患者さまのニーズを考慮し、おいしく食べていただける食事を提供します

心をこめた食事の提供ができるよう職員の研修と健康管理を徹底します

栄養管理

入院時にはスクリーニングツールを用いて評価を行い、栄養管理計画を立案します。栄養補助食品などを用いた栄養状態の改善、嚥下状態に合わせた食事形態の検討など、他部署とも連携しながら栄養管理を行います。

◉ 一般食

いわゆる「普通食」で、特別な制限のない食事です。常食・軟食・流動食で対応しています。食事形態も一口大・粗刻みから、ミキサーにかけたなめらかなものまで、一人ひとりに合わせた対応が可能です。

◉ 特別食

疾患治療の一環として、医師の指示による食事箋に基づき提供します。おもに糖尿病食・腎臓病食・透析食・肝臓病食・低残渣食・胃潰瘍食・膵臓病食などがあります。

栄養指導

入院・外来患者さまを対象に、医師の指示に基づき管理栄養士が個別に栄養相談を行います。患者さまの病態や食生活に応じた食事療法の取り組み方についてご提案いたします。ご希望の方はお気軽に、主治医にご相談ください。

●日時

月曜日〜金曜日 9:30~12:30 / 14:00~16:30

土曜日 12:00~12:30

●所要:30分程度(予約制)

●場所

外来:1階栄養相談室

入院:1階栄養相談室または病室

NST – 栄養サポートチーム

入院患者さまの栄養管理は医師、各病棟看護師、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士により全科を対象として実施しています。主治医をはじめとする他職種からの情報と自ら得た情報に基づいて、食事の調整や栄養補給法の提案を行います。

褥瘡対策委員会

当院及び同グループの介護老人保健施設の多職種が集まった医療対策チームの 一つです。 主な活動は、入院患者さまの褥瘡早期治癒、新たな褥瘡の発生を予防することを目標にカンファレンスを行っています。 適切な外用薬や処置材料、栄養補給法・内容を検討し、問題や解決策について各職種より意見を出し合います。

Featured

楽しくなきゃ、意味がない!

– 相馬中央病院の行事食 –

お正月

バレンタイン

ひな祭り

七夕

お月見(十五夜)

クリスマス

当院では、食事の栄養面や衛生面などの管理を徹底することは当然ですが、それ以上に「たべる事はたのしいこと」の考えのもと、四季折々の季節感や、楽しいイベントに合った食事を、メッセージカードを添えて提供しています。

栄養部スタッフはいつも、楽しい食事を通して患者さまが少しでも早く良くなりますように!と願いと愛情を込めて給食を提供しています。

Deprartments ▶︎ Pharmacy

薬剤部

適切な薬剤による治療でチームの一翼を担う

病気の治療には、適切な薬剤治療も重要な役割を担っています。 薬剤部では、薬の専門家として医師や看護師と連携し、 医療チームの一員として患者さまが安全で適切な薬物療法を受けられるよう努めています。

調剤業務

内服薬・外用薬の調剤

注射薬の調剤

特殊製剤の調剤

薬剤部では、医師の処方箋に基づき、薬の飲み合わせや服用量、服用方法などを精査し、患者さまが安心して服薬治療を受けられるよう、日々努めています。入院患者さまの点滴薬も、配合変化や相互作用を確認し、一人ひとりに合わせてセットします。

また、医師の指示のもと、内視鏡の検査薬、抗生物質の点眼剤など様々な薬剤を院内で調剤しています。

管理業務

医薬品管理

医薬品情報管理

病院内で使用される医薬品を把握し、患者さまの治療が円滑に進められるように、 医薬品の購入・保管・在庫の管理・期限のチェック・病棟に配置されている医薬品のチェックなどを行っています。また、各製薬会社等から提供される情報を整理して院内にお知らせしたり、院内で起きた副作用情報を把握したり、 医師や看護師からの医薬品に関する質問に答えたりしています。

薬剤部からのお知らせ

お薬の変更をお願いする場合があります

◉ 一般名の処方

有効成分が同一のお薬を受け取っていただくために、「一般名 (注1)」で処方箋を発行する場合があります。

◉ 後発医薬品の推進

当院は、後発医薬品使用を推進しています。現在、医療用医薬品の回収・欠品・出荷調整が相次いでいる影響により、供給不足が生じているお薬がございます。つきましては、服用されているお薬から、他のお薬に変更することがございます。

お薬のご不明点については、医師にご相談くださいますようお願いいたします。

注1「一般名(処方)」

有効成分が同一の場合、どの後発医薬品でも薬局で調剤可能とするものです。

Deprartments ▶︎ Radiation Checkup

放射線対策室

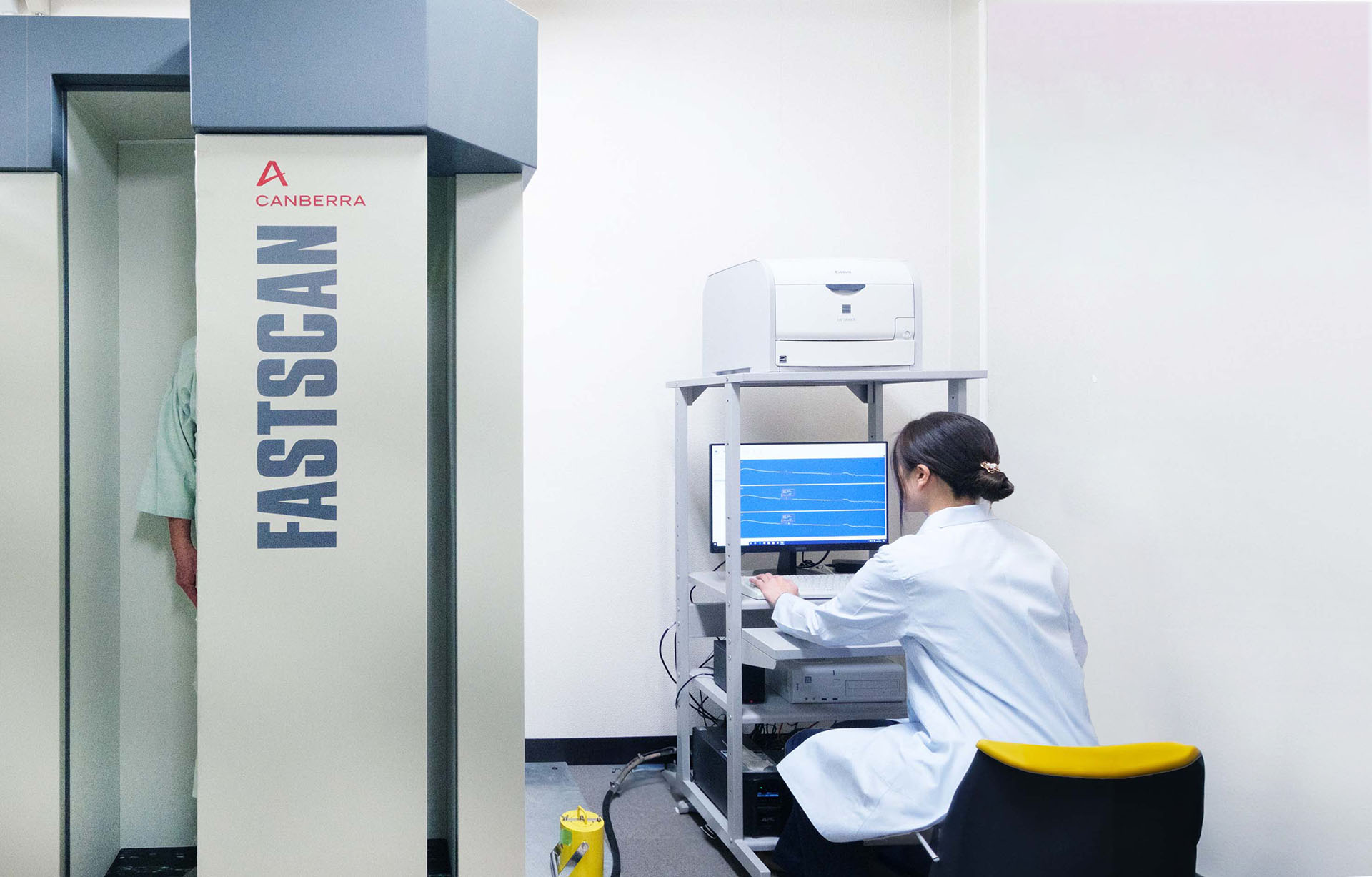

放射線内部被ばくの有無をチェック

放射線対策室では、ホールボディカウンターという装置を用い、体内の放射性セシウムが出す放射線(ガンマ線)を測定して、内部被ばくの有無をチェックすることができます。検査時間は1人当たり5分です。年に一度は検査を受けましょう。

ホールボディカウンター(内部被ばく検査) 受診方法

◉対象者(次のいずれかに該当する方)

◉ 相馬市民の方 (小学生以上)

◉ 平成23年3月12日時点で相馬市に住民票を有していた方

◉申し込み方法

(下記のいずれかよりご予約ください)

当院にお電話

または

当院受付窓口にご相談

※土曜日は除く

※当日の予約状況によりお受けできない場合があります。ご了承ください。

相馬市保健センターにお電話

保健センター 予防係

〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3

オンライン予約

令和7年度ホールボディカウター(内部被ばく検査)予約フォーム(外部サイト)

| 実施日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~11:30 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |

| 14:00~16:30 | ⚫️ | ⚫️ | - | ⚫️ | ⚫️ | - |

◉放射線についての情報を知りたい方

(外部サイト)

Deprartments ▶︎ Regional Medical Collaboration Office

地域医療連携室

住み慣れた場所で、安心の医療を

当院では患者さまに良質かつ適切な医療を提供できるよう、地域医療連携室(看護師、医事課職員)を設置しております。地域医療連携室では、地域の医療機関の窓口として、紹介患者さまの受診・入院の調整を円滑に行います。また、治療が終わった患者さまが、住み慣れた場所で安心安全に、その人らしい生活を送っていただけるように、退院の調整を行います。

患者さまやご家族さまからの社会的・経済的・心理的な問題の相談にも応じ、問題解決のお手伝いをさせていただきます。

関係機関との連携

紹介患者さまの受け入れ

診療情報提供書に対するお返事の管理・経過報告

かかりつけ医への逆紹介の調整

他の医療機関への受診・転院調整

受診援助

生活と傷病の状況に応じた医療のかかり方についての援助

診療の参考になる情報収集を行い、医師をはじめとしたスタッフに提供

退院支援

生活・傷病・障害の状況から,、退院にあたり生じる社会的・経済的・心理的問題を予測し、相談に応じ、解決に向けた必要な支援

当院で対応困難な場合や、患者さま・ご家族さまからの要望に対し、転院のための医療機関選定

在宅サービスについての情報を整備し、医療機関と連携のもと、患者さまの生活に応じたサービスの活用を支援

医療福祉相談

医療費など経済的な問題の相談

福祉サービスや社会保障制度に関する相談

退院後の生活等に対する問題解決のサポート

◉ お問い合わせ

受付時間:

月曜 〜 金曜 8:30 – 17:30

(土・日・祝日および年始年末は除く)

TEL 0244-36-6611 / FAX 0244-35-1141

相馬中央病院 地域医療連携室